○南但消防本部集団救急事故発生時の救急救護計画

平成25年4月1日

消防本部訓令第43号

第1 目的

この訓令は、南但消防本部救急業務規程(平成25年南但消防本部訓令第32号)第35条の規定に基づき、地震、列車事故、ガス爆発その他の災害で、局地的かつ短時間に多数の傷病者が発生した場合、通常の出場体制では対応できないもの(以下「集団救急事故」という。)を、関係機関の密接な連携及び救急隊の効率的な運用により総合力をもって、迅速かつ安全に傷病者の救出、救護を図ることを目的とする。

第2 集団救急事故の対象及び運用

この計画の運用基準及び対象災害等は、次のとおりとする。なお、災害による被害が甚大で地域防災計画に基づく災害対策本部が設置される場合には、この計画は災害対策本部が設置されるまでの間に限定して運用するものとする。

【運用基準】

① 傷病者が7名以上発生していると予想される場合

② その他消防長が必要と認める場合

【対象災害等】

① 暴風、豪雨、地震等自然現象によるもの

② 大規模な建物、工作物の倒壊事故によるもの

③ 危険物の爆発、流出、漏えい等の事故によるもの

④ 列車、自動車等の大規模交通事故によるもの

⑤ ①から④までに掲げるもののほか、人為的原因又は自然現象に起因して、集団的に傷病者が発生する事故によるもの

第3 用語の定義

この計画における用語の定義は、次のとおりとする。

1 現場指揮者(以下「コマンダー」という。)とは、即時出動隊の最高責任者をいう。

2 トリアージ指揮者とは、先着救急隊長をいう。

3 DMATとは、大地震及び航空機・列車事故といった災害時に被災地に迅速に駆けつけ、救急治療を行うための専門的な訓練を受けた医療チームをいう。

第4 活動の原則

1 現場活動においては、警察、医療機関その他の関係機関と連絡を密接にし、傷病者の効率的な救護にあたるとともに、救急活動においては、傷病者の適切なトリアージを行い、重症者を最優先に必要な応急処置を施した後、それぞれの傷病者に適した医療機関へ迅速かつ安全に搬送することを原則とする。

2 コマンダーは、現場指揮本部で指揮し、ベストを着用して指揮者である事を明示する。なお、後着上席者とコマンダーを交代するときは、必要な情報を報告し可能な限り記録として残し申し送り、その後はコマンダーを補佐する。

3 トリアージ指揮者は、1次トリアージ及び2次トリアージ(重症度・緊急度)を行い、医療機関への搬送順位を決定する。

4 コマンダー及びトリアージ指揮者は、原則として事案が終結するまで現場で活動を継続する。

第5 出場計画

1 救急隊の出場は6隊とする。ただし、6隊で対応が困難な場合は応急救急隊1隊を編成することができる。なお、同時にドクターヘリ要請基準によりドクターヘリ又はドクターカー出場を要請する。

2 前記の計画は、別表第1の救急隊出場基準に基づくものとする。

3 救急隊以外の隊は、別表第2に基づくものとする。

第6 出場体制及び他機関への応援要請等

3 兵庫県救急医療情報システムの緊急搬送モード立ち上げを行うものとする。医療機関等のドクターヘリ及びドクターカー、DMAT隊は、現場指揮本部より事故概要、負傷者数などの報告を受け、コマンダーの指揮下で活動する。

第7 最先到着隊による措置

現場先着隊長は、現場の状況を速やかに把握し、次の事項を本部通信指令室に連絡するとともに、必要な措置を行うものとする。

1 災害の状況把握と報告

(1) 災害発生場所、事故種別、発生原因

(2) 傷病者及び要救助者の数

(3) 二次災害発生の危険性の判断

(4) 必要とする応援隊、必要資機材の要請

(5) 他機関への応援要請の有無

2 傷病者の救出救護

3 災害(事故)現場における警戒区域の設定及び後着救急隊の進入、退出路の確保

4 状況に応じた応急救護所の設定

第8 現場指揮本部

災害現場における効率的な現場指揮を図るため、次の事項に留意して現場指揮本部を設置する。

1 設置基準等

(1) 集団救急事故と判断した場合、現場指揮本部を設置する。

(2) 現場指揮本部には、「現場指揮本部」の標旗を掲出する。

2 設置場所

(1) 現場全体が把握でき、かつ、消防部隊の集結に容易な場所

(2) 応急救護所との連絡が容易な場所

(3) 二次的災害のおそれのない場所

(4) 通信障害が少ない場所

(5) 関係機関との連絡、調整が容易な場所

3 編成及び任務

現場指揮本部の編成及び任務は、別表第3のとおりとする。

4 必要資機材の搬送

現場指揮本部の設置に必要な資機材は、別表第4のとおりとする。

第9 応急救護所

応急救護所は、トリアージシート等によって区域を明示し、重症度分類によって傷病者の搬送位置を指定しておき、次の事項に留意して設置するものとする。

1 設置基準等

(1) 集団救急事故と判断した場合、応急救護所を設置するものとする。

(2) 応急救護所には、「応急救護所」の標旗を掲出する。

2 設置場所

(1) 現場指揮本部と連絡が容易な場所

(2) 二次的災害のおそれのない場所

(3) 出場隊の進入、退出路が別系統で確保が可能な場所

(4) 群衆の混乱による活動障害が少ない場所

(5) 通信障害が少ない場所

3 編成及び任務

応急救護所の編成及び任務は、別表第5のとおりとする。

4 資機材の搬送及び調達

(1) 応急救護所の設置に必要な資機材は、別表第6のとおりとし、消防本部の車両で、原則として当務員以外の職員(日勤者又は非常招集者)が搬送する。

(2) 現場救急救助資機材の不足がある場合は、消防本部から関係機関の協力を求め、調達するものとする。

5 現場派遣医師(医療救護班)との連携

応急救護所の指揮者は、養父市医師会長又は朝来市医師会長の要請を受けた医師が災害現場に出場した場合は早期に連絡を取り、密接な連携のもとに行動するものとする。また、ドクターヘリ・ドクターカー出動時には、ドクターヘリ・ドクターカーの医師と連携し現場活動するもととする。

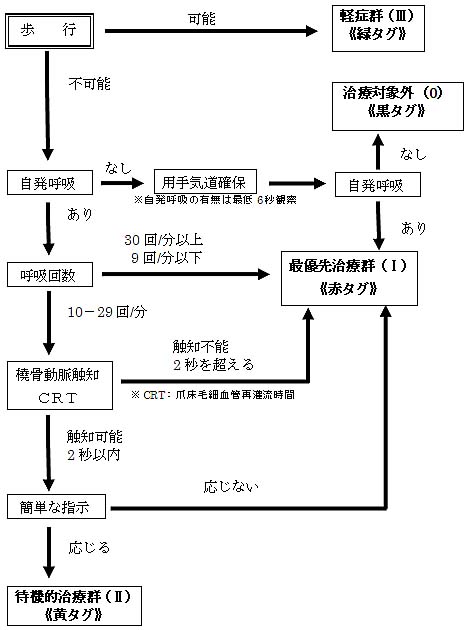

6 トリアージの方法と傷病者の取扱い

(1) トリアージの方法

(2) トリアージタッグの処理

第10 救助隊の編成と任務

1 救助隊

(1) 通常の救助隊の編成を原則とする。

(2) コマンダーは、必要により隊員を適宜増強することができる。

(3) 任務は次による。

ア 傷病者の救出、救護及び二次災害の防止にあたる。

イ 重症者の救出に当たっては、医療関係者と連絡を密にして行う。

ウ 救出、救護完了後、応急救護所の受付分類班の任務にあたる。

2 担架搬送隊

(1) 原則として非常招集職員で編成し、隊長は、最上級階級者があたる。

(2) 隊長は、消防団員等に協力を求め、作業能率を高めるものとする。

(3) 隊長は、随時、搬送者の状況を応急救護所指揮者に報告する。

3 病院搬送隊

(1) 出場救急隊がこの任務にあたる。

(2) 救急隊長は、事故現場において、応急救護所指揮者の指示により活動するものとする。

(3) 傷病者の搬送にあたっては、応急救護所のトリアージ指揮者との連絡を密にして行う。

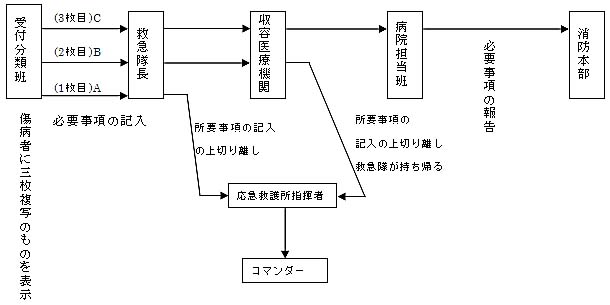

(4) 隊長は、搬送開始前に傷病者に標示されているトリアージタッグに必要事項を記入し、1枚目を切り取り、応急救護所指揮者に提出する。

(5) 傷病者を医療機関へ収容後、速やかに応急救護所へ引き返し、2枚目を提出するとともに、応急救護所の指揮者に医療機関収容状況等の情報について報告する。

4 警戒支援隊

(1) 原則として非常招集職員で編成し、隊長は最上級階級者があたる。

(2) 隊長は、消防団員に協力を求め作業能率を高めるものとする。

(3) ロープ等を使用し警戒区域を設定して、立入りの制限を行う。

(4) 必要に応じ災害現場の照明作業を行う。

(5) 救助隊の救出救護の支援及び二次災害防止にあたる。

第11 消防団の活動要領

消防団の出場は、別表第2に基づいて行い、現場活動は現場指揮本部で協議し団長又は方面隊長、支団長が命令する。

第12 通信体制

通信担当者は、無線統制を実施し関係消防本部及び医療機関と通信体制の万全を図る。

第13 関係機関との連絡

1 連絡先

消防相互応援協定及び兵庫県広域消防相互応援協定に基づく関係消防本部並びにその他の関係機関の連絡は、別表第11のとおりとする。

2 連絡手段

有線通信を原則とする。

第14 報告及び広報

1 報告

2 広報

(1) 通信担当者及び情報広報担当者は、住民に対して二次災害の予防及び危険防止のために必要な事項を、逐次ケーブルテレビ、防災無線及び広報車等により広報する。

(2) 消防署長又はコマンダーは報道関係者に対して、速報、中間、まとめ等必要に応じて発表する。

第15 訓練

この計画の円滑な運用を図るため、関係機関の協力を得て、年1回以上集団救急事故発生時の総合訓練を行うものとする。

第16 施行期日

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1

救急隊出場基準

出場区分 | 傷病者数 | 救急車 (朝来署) | 救急車 (朝来署) | 救急車 (生野出張所) | 救急車 (養父署) | 救急車 (養父署) | 救急車 (大屋出張所) | 救急車 (朝来署予備) | ドクーヘリ (要請) | 応援消防本部(相互応援及び県広域消防相互応援) | ||||||

姫路市 | 豊岡市 | 美方広域 | 丹波市 | 福知山市 | 西はりま | 北はりま | ||||||||||

集団救急出場 | 7名~19名 | 重傷者(トリアージ 赤)は1台の救急車で1名の搬送を原則とする 中等症,軽傷者(トリアージ 黄緑)はトリアージ指揮者が救急車1台での搬送人数を状況により判断する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ||||||

*ドクターヘリ要請時の支援は日勤者及び非常招集職員で運用する。 *状況より応援出動要請する。 *状況より県救急医療情報システムの緊急搬送要請モードを立ち上げる。 | ||||||||||||||||

集団救急特別出場 | 20人以上 | 同上 軽傷者(トリアージ 緑)は救急車以外の車両での搬送を考慮する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||

*ドクターヘリ要請時の支援は日勤者及び非常招集職員で運用する。 *状況により応援消防本部の増強をする。 *県救急医療情報システムの緊急搬送要請モードを立ち上げる。 *ランデブーポイントの安全確認が困難な場合は警察に要請する | ||||||||||||||||

別表第2

救急隊以外の出場基準

出場別 | 朝来消防署 | 養父消防署 | 消防相互応援協定及び県広域消防相互応援協定に基づく応援消防本部 | 養父市消防団 | 朝来市消防団 | |||||||||||||||

朝来署 | 生野出張所 | 養父署 | 大屋出張所 | 姫路市 | 豊岡市 | 美方広域 | 丹波市 | 福知山市 | 西はりま | 北はりま | 八鹿方面隊 | 養父方面隊 | 大屋方面隊 | 関宮方面隊 | 生野支団 | 和田山支団 | 山東支団 | 朝来支団 | ||

集団救急出場 | 救助工作車 タンク車 広報車 指揮車 | タンク車 | 救助工作車 化学車 査察広報車 防火広報車 | ポンプ車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||

[必要な処置] | *1号又は2号非常招集 *状況に応じて出場車両を決定する。 *近隣消防本部への応援要請を考慮する。 | |||||||||||||||||||

集団救急特別出場 | 救助工作車 タンク車 ポンプ車 広報車 指揮車 司令車 | タンク車 連絡車 | 救助工作車 化学車 ポンプ車 査察広報車 防火広報車 指令車 | ポンプ車 広報車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

[必要な処置] | *3号非常招集 *状況に応じて出場車両を決定する。 *近隣消防本部への応援要請を考慮する。 | 状況により該当方面隊、支団の出動を考慮する。 | ||||||||||||||||||

別表第3

現場指揮本部の任務

※(1)現場指揮本部は、応急救護所と兼ねる場合がある。

別表第4

現場指揮本部の設置に必要な資機材

番号 | 資機材名 | 必要数 | 保管場所 | 搬送車 |

1 | 現場指揮本部旗 | 1旗 | 本部 | 指揮車、広報車等 |

2 | 机 | 2脚 | 〃 | |

3 | 折りたたみ椅子 | 5脚 | 〃 | |

4 | 黒板(ホワイトボード) | 1個 | 〃 | |

5 | 警戒区域設定ロープ | 2本 | 〃 | |

6 | 携帯無線機 | 2基 | 〃 | |

7 | 拡声器 | 2台 | 〃 | |

8 | 照明器具 | 1基 | 〃 | |

9 | 災害広報板 | 1枚 | 〃 | |

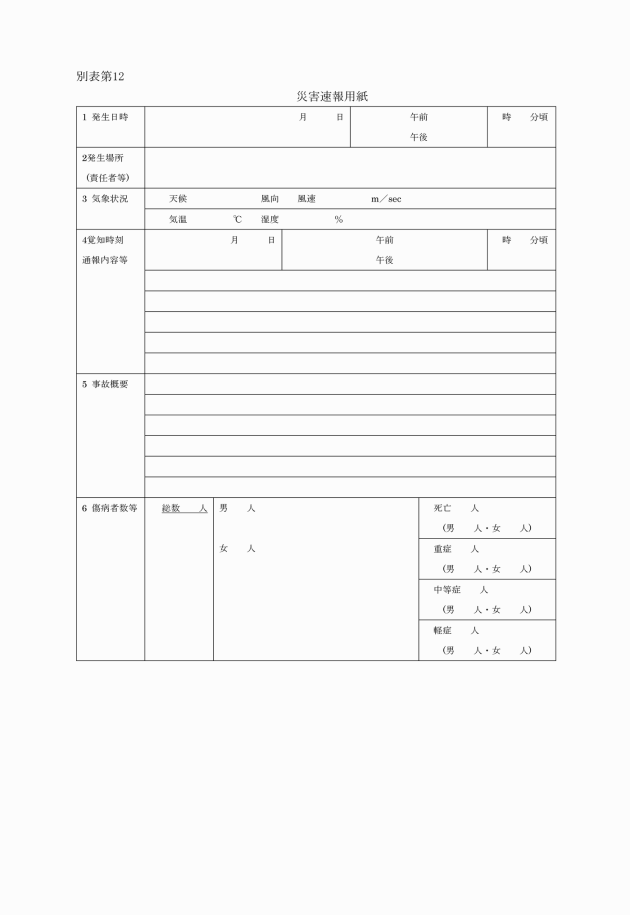

10 | 報告用紙(事故速報用紙) | 30枚 | 〃 | |

11 | 報告用紙(傷病者記録用紙) | 30枚 | 〃 | |

12 | 筆記用具 | 1式 | 〃 | |

13 | 関係図面・地図 | 〃 | 〃 | |

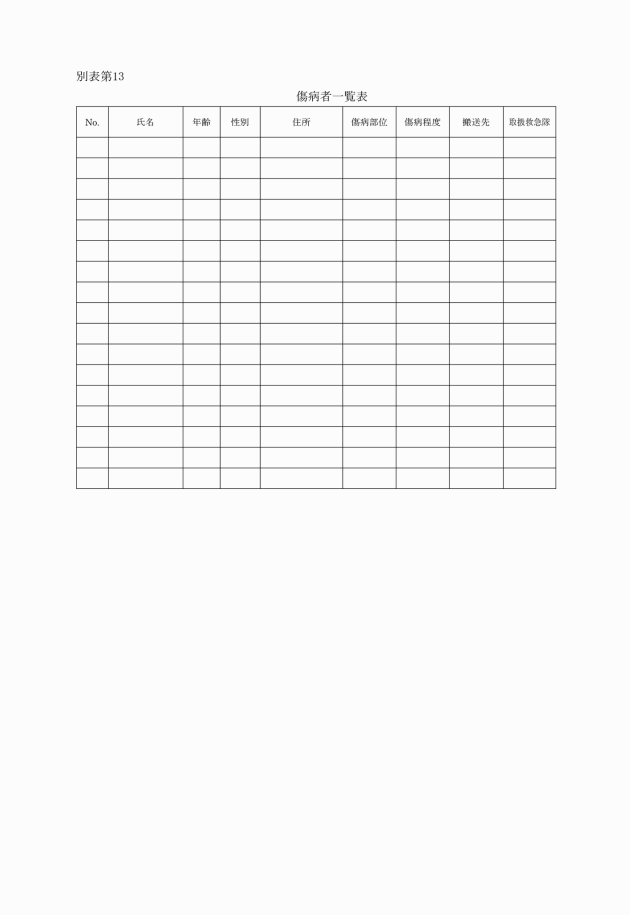

14 | 傷病者一覧表 | 20枚 | 〃 | |

15 | その他必要資機材 |

別表第5

応急救護所における班編成と任務

人員任務等班編成 | 人員(人) | 担当者 | 任務 | 備考 |

指揮者 | 1 | 当務隊長又は 当務副隊長 | 1 応急救護所の指揮監督 2 現場指揮本部の連絡 3 必要資機材の調達 | |

トリアージ指揮者 | 1 | 先着救急隊長 | 1 緊急度分類表に応じた搬送順位の決定 2 救急車への収容人員の調整 3 搬送先医療機関の指示 | 医師がいる場合は協力を求める。 |

救急処置班 | 必要人数 | 救急隊 消防隊 | 1 傷病者の選別(トリアージ) 2 緊急度分類表に応じた救命処置 | 医師がいる場合はその指示に従う。 |

受付分類班 | 2 | 消防隊 救助隊 | 1 搬入傷病者の記録 2 トリアージタッグの交付 3 収容場所の指示 |

別表第6

応急救護所の設置に必要な資機材

資機材名 | 必要数 | 搬送車両 |

毛布 | 30枚 | 救急車、広報車、防火広報車 |

防水シート | 10枚 | 広報車、査察広報車、防火広報車 |

トリアージシート(黒、赤、黄、緑) | 4枚 | 広報車、防火広報車 |

救護所設定ロープ | 5本 | 指揮車、査察広報車 |

トリアージタッグ | 100枚 | 救急車 |

救護所標旗 | 1旗 | 広報車、防火広報車 |

傷病者一覧表 | 1式 | 広報車 |

傷病程度区分表 | 1式 | 指揮車、防火広報車 |

救急資機材 | 1式 | 救急車、ポンプ車、指揮車、査察広報車 |

担架 | 5基 | 広報車、防火広報車、査察広報車、救急車 |

長机 | 2脚 | 広報車、防火広報車 |

折りたたみ椅子 | 5脚 | 広報車、防火広報車 |

エアーテント | 2張 | 広報車、防火広報車 |

無線携帯局 | 2基 | 指揮車、査察広報車 |

筆記用具 | 1式 | 指揮車 |

応急処置セット | 2組 | 救助工作車、タンク車 |

呼吸管理セット | 2組 | ポンプ車 |

別表第7

〈一次トリアージ START法〉

別表第8

〈二次トリアージ PAT法〉

第一段階:生理学的評価 | 第二段階:解剖学的評価 | |

意識 JCS2桁以上 呼吸 9/分以下、30/分以上 脈拍 120/分以上,50/分未満 血圧 BP90未満、200以上 CRT 2秒以上 Sp02 90%未満 その他 ショック症状 低体温(35度以下) 注) 心肺停止であれば治療対象外(0)に分類する。 | 頭部の開放創・変形、髄液鼻漏、髄液耳漏 外頚静脈の著しい怒張、気管偏位・変形 頸部の皮下気腫、胸部の皮下気腫 胸郭動揺、奇異性呼吸 開放性気胸 腹部膨隆、腹壁緊張、腸管脱出 骨盤の動揺・圧痛、下肢長差 大腿の変形・出血・腫脹・圧痛、下肢長差 四肢切断 四肢麻庫 穿通性外傷 四肢軟部組織剥脱 15%以上の熱傷、顔面気道熱傷等 JPTECの全身観察の項目に準拠 |

いずれかに該当していれば最優先治療対象群(Ⅰ)

第三段階:重傷機転による対応 | |

評価など | 傷病状態及び病態 |

受傷機転 | 体幹部の挟圧、1肢以上の挟圧(4時間以上)、爆発、高所墜落 異常温度環境、有毒ガス発生、汚染(NBC) |

※第三段階の重傷機転で重症の可能性があれば一見軽症であっても待機的治療群(Ⅱ)の分類を考慮してもよい。

第四段階:災害弱者に対する対応 |

乳小児、高齢者、妊婦、障害者、慢性基礎疾患、旅行者 |

別表第9

トリアージタッグの流れ

所要事項の記入

トリアージタッグ | 担当 | 記載事項 |

1枚目 | 受付分類班 | 性別、程度別を記載の上、救急隊へ提出する。 |

搬送救急隊 | 氏名、年齢、収容医療機関、搬送救急隊名を記載の上、応急救護所指揮者へ提出し搬送する。 | |

2枚目 | 搬送救急隊 | 搬送先医療機関において、傷病名及び1枚目の未記入事項について調査記載して持ち帰り応急救護所指揮者へ提出する。 |

3枚目 | 病院担当班 | 搬送先医療機関において、傷病者に表示してあるトリアージタッグに未記入事項を調査記入して持ち帰り、消防本部で保管する。 |

別表第10

トリアージタッグの要領

トリアージタッグ | 担当 | 記載事項 |

1枚目 (A) 応急救護所 | 応急救護所 受付 救急隊 | 性別、程度別を記載の上、救急隊へ提出する。 氏名、年齢、収容医療機関、搬送救急隊名を記載し、救護活動指揮者に提出し搬送する。 |

2枚目 (B) 救急隊 | 救急隊 | 搬送先医療機関において、傷病名及び未記入事項について調査記入し、救護指揮者へ提出する。 |

3枚目 (C) 病院 | 病院担当 | 搬送先医療機関において、傷病者に表示してあるトリアージタッグに未記入箇所を追跡調査し、消防本部で保管する。 |

別表第11

関係機関連絡先一覧表

関係機関 | 電話番号 | FAX番号 | 所在地 | 備考 | |

養父市 | 本庁 | 662―3161 | 662―7491 | 八鹿町 | |

朝来市 | 本庁 | 672―3301 | 672―4041 | 和田山町 | |

警察 | 養父警察署 | 662―0110 | 八鹿町 | ||

朝来警察署 | 672―0110 | 和田山町 | |||

医師会 | 養父市医師会長 | 664―0051 | 664―1932 | 養父市浅野 | 井上医院 |

養父市医師会副会長 | 665―0223 | 665―0635 | 養父市堀畑 | 森医院 | |

朝来市医師会長 | 672―0250 | 672―0255 | 和田山町和田山 | 足立医師 | |

朝来市医師会副会長 | 672―2006 | 672―5911 | 和田山町和田山 | 上垣医院 | |

消防相互応援協定 | 姫路市消防局 | 079―223―0003 | 079―222―8222 | 姫路市三左衛門 | |

豊岡市消防本部 | 0796―24―1119 | 0796―24―2119 | 豊岡市昭和町 | ||

丹波市消防本部 | 0795―72―2255 | 0795―72―1155 | 丹波市柏原町 | ||

福知山市消防本部 | 0773―22―0119 | 0773―22―5458 | 福知山市東羽合町 | ||

美方広域消防本部 | 0796―92―0119 | 0796―92―0594 | 新温泉町今岡 | ||

西はりま消防本部 | |||||

北はりま消防本部 | 0795―48―3115 | 0795―48―3234 | 加東市下滝野 | ||

県 | 兵庫県企画県民部 災害対策局 防災情報室 | 078―362―9912 | 078―362―9911 | 神戸市中央区 | (時間外・休日) 078―362―9900 |

神戸市消防局司令課 | 078―331―0986 | 078―331―0987 | 神戸市中央区 | ||

医療機関情報 | 八鹿病院 | 662―5555 | 662―3134 | 八鹿町八鹿 | |

和田山医療センター | 674―2021 | 674―0232 | 和田山町竹田 | ||

梁瀬医療センター | 676―3157 | 676―4134 | 山東町矢名瀬 | ||

日高医療センター | 0796―42―1611 | 0796―42―2344 | 豊岡市日高町 | ||

豊岡病院 | 0796―22―6111 | 0796―22―0088 | 豊岡市戸牧 | ||

豊岡病院ドクターヘリ | 0796―22―9911 | 0796―22―9933 | 豊岡市戸牧 | ||

神崎総合病院 | 0790―32―1331 | 0790―32―2176 | 神崎郡神河町 | ||

福知山市民病院 | 0773―22―2101 | 0773―22―6181 | 福知山市厚中町 | ||

兵庫県広域災害・救急医療情報センター | 078―241―6988 (消防専用) | 078―241―0795 | 神戸市中央区 | ||

災害医療センター | 078―241―3131 | 078―241―2772 | 神戸市中央区 | ||

加古川医療センター | 079―497―7000 | 079―438―8800 | 加古川市神野町 | ||

姫路医療センター | 079―225―3211 | 079―223―8310 | 姫路市本町 | ||

その他の機関 | たじまクレーン | 676―3231 | 676―3931 | 山東町森 | |

朝来健康福祉事務所 (朝来保健所) | 672―6863 | 672―5992 | 和田山町東谷 | ||