○南但消防本部ドクターヘリ連携救急活動要領

平成25年4月1日

消防本部訓令第50号

(目的)

第1条 この訓令は南但消防本部の管内における傷病者の救命率の向上と後遺症の軽減を図るため実施するドクターヘリ事業を安全かつ円滑に推進するため、必要な事項を定める。

(要請)

第2条 救急現場への出動要請は、原則として消防機関が行う。

2 出動要請は、別紙1「ドクターヘリ要請基準」に基づいて行う。

(要請方法)

第3条 通信指令室から「ドクターヘリ要請ホットライン(0796―22―9911)」で豊岡病院運航管理室へ行う。

2 救急隊は、現場到着後傷病者の緊急度及び重傷度、現場の気象状況等をドクターへリに連絡する。

(要請のキャンセル)

第4条 救急隊が現場到着後傷病者の詳細な状況が判明し、別紙1「ドクターヘリ要請基準」に合致しない場合、又は救命の可能性がないと判断した場合は、要請をキャンセルする事ができる。

(出動)

第5条 ドクターヘリ連携救急活動出動車両は、次のとおりとする。

(1) 発生場所が署管内時

ア 覚知時ドクターヘリ要請が必要と判断した場合 救急隊、支援隊(原則ポンプ車で出動、ただし状況により当務隊長が出動車両を決定する)2隊

イ 救急隊が現場到着後ドクターヘリを要請した場合 支援隊(原則ポンプ車で出動、ただし状況により当務隊長が出動車両を決定する)1隊

(2) 発生場所が出張所管内で4名以上当務時

ア 覚知時ドクターヘリ要請が必要と判断した場合 救急隊、支援隊(原則出張所タンク車又はポンプ車若しくは指揮車で1名出動、ただし状況により当務隊長が署から支援隊を出動させる)2隊

イ 救急隊が現場到着後ドクターヘリを要請した場合 支援隊(原則出張所タンク車又はポンプ車若しくは指揮車で1名出動、ただし状況により当務隊長が署から支援隊を出動させる)1隊

(3) 発生場所が出張所管内で3名当務時

ア 覚知時ドクターヘリ要請が必要と判断した場合 救急隊、支援隊(原則本署ポンプ車で出動、ただし状況により当務隊長が出動車両を決定する)2隊

イ 救急隊が現場到着後ドクターヘリを要請した場合 支援隊(原則本署ポンプ車で出動、ただし状況により当務隊長が出動車両を決定する)1隊

(活動要領)

第6条 各隊の活動要領は、別紙2「救急隊活動要領」、別紙2―1「救急隊活動要領」、別紙3「支援隊活動要領」、別紙3―1「支援隊活動要領」、別紙4「通信指令室活動要領」、別紙4―1「通信指令室活動要領」、別紙4―2「通信指令室活動要領」、別紙5「兵庫県消防防災航空隊連携時の活動要領」のとおりとする。

(傷病者の搬送)

第7条 傷病者の搬送は次のとおりとする。

(1) 傷病者を搬送する医療機関は、公立豊岡病院ドクターヘリ運航要領の搬送医療機関一覧の医療機関とする。ただし、ドクターヘリ搭乗医師の判断により別の医療機関に搬送することができる。

(2) 搬送医療機関の決定は、ドクターヘリ搭乗医師の判断による。

(3) 施設(病院)間搬送は、搬送元医療機関の医師が豊岡病院及び搬送先医療機関に事前調整後、消防本部通信指令室に施設(病院)間搬送要請を行うものとする。

(兵庫県消防防災航空隊との連携)

第8条 救急現場が山間部等で兵庫県消防防災ヘリコプター等(以下「防災ヘリ」という)による救出、救助が必要な場合で、救出・救助後、傷病者を防災ヘリにより直接搬送するよりも、直近離着陸場所においてドクターヘリに医療救護活動を引き継ぐ方が、救命等の観点から効果的であると判断する場合は、救助のための防災ヘリとともに、ドクターヘリの出動要請を行う。

(1) 要請は、兵庫県消防防災ヘリコプター緊急運航要領(平成17年2月15日付消第1895号兵庫県防災監通知)のとおりとする。

(2) 出動は、第5条に加え、散水活動が可能な消防隊1隊を追加する。

(3) 活動要領は、別紙5「兵庫県消防防災航空隊連携時の活動要領」のとおりとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

[別紙1]

ドクターヘリ出動要請基準

1 救急隊出動時に覚知内容からドクターヘリを要請した方が良いと消防職員が判断する場合(救急隊出動途上も含む)

原則は119番通報の内容による下記のkey word方式(同時要請)とする。

(1) 外傷

自動車事故:閉じ込められている 横転している 車外放出された

車体が大きく変形している

歩行者、自転車が自動車に跳ね飛ばされた

オートバイ事故:法定速度以上(かなりのスピード)で衝突した

運転者がオートバイから放り出された

転落・墜落:3階以上の高さから落ちた 山間部での滑落

窒息事故:溺れている 窒息している 生き埋めになっている

各種事故:列車、バス、航空機、船舶、爆発、落雷

傷害事件:撃たれた 刺された 殴られて意識が悪い

(2) 呼吸循環不全

40歳以上の胸痛又は背部痛(胸背部に関する痛み全て)

呼吸困難 息が苦しい 息が出来ない

(3) 心呼吸停止

人が倒れている 人が突然倒れた 呼びかけても反応がない

意識がない 呼吸をしていない 呼吸が変だ

脈が触れない 様子がおかしい 痙攣している

手足が急に動かなくなった

2 救急隊現着時、ドクターヘリを要請した方が良いと救命士あるいは救急隊員が判断する場合

(1) 外傷

① 全身観察の異常

② 初期評価の異常

③ 広範囲(全身の1/3以上)熱傷および気道熱傷

④ 意識障害を伴う電撃症

(2) 呼吸循環不全

病院搬送までに気道、呼吸(低酸素)、循環が保たれず、心停止の危険がある気管挿管、輸液、薬剤投与が必要と判断する場合

(例) 喘息重責発作、急性心不全、急性心筋梗塞、消化管出血(吐下血)など

アナフィラキシーショック

(3) 心呼吸停止

救急隊現着後にCPAに陥った場合(救急隊による目撃ありCPA)

救急隊現着時CPAで現場で心拍再開した場合

※救急隊現着時CPA(目撃あり、なしに関わらず)は現着後要請は行わない

しかし、初期波形VFあるいはPEA状態はこの限りにない

(4) その他

緊急手術を要する可能性のある疾患(急性腹症、頭蓋内疾患など)

突然発症の四肢麻痺(血栓溶解療法の適応)

3 施設間搬送の運航の場合

※ 基地病院への紹介・転院搬送を原則とする。

(1) 出動要請者:搬送元医療機関(医師)

搬送元医療機関を所轄する消防機関

(ヘリポート以外の離着陸場所を使用する場合)

(2) 要請判断基準: 患者の生命に関わる等の理由から、ドクターヘリによる搬送が必要であると搬送元医療機関(医師)が判断した場合

(3) ドクターヘリの出動: 基地病院が必要性を最終判断

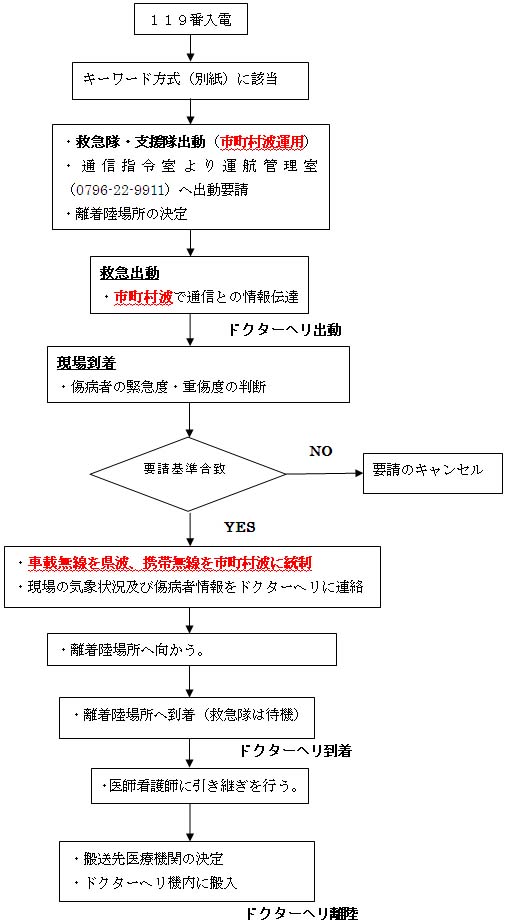

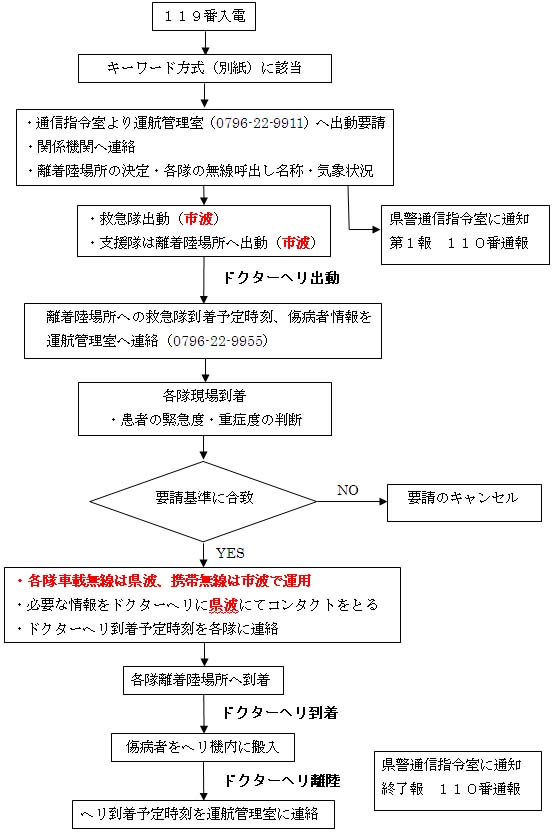

[別紙2]

[救急隊活動要領]

覚知内容からドクターヘリを要請した方がよいと判断する場合

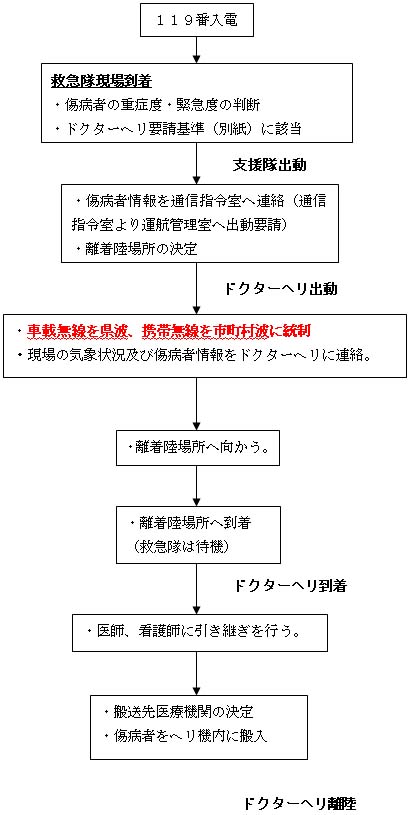

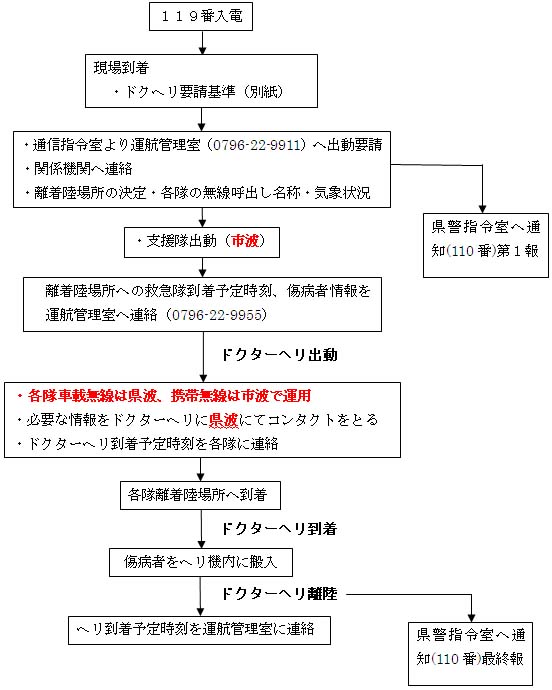

[別紙2―1]

[救急隊活動要領]

救急隊到着時、ドクターヘリを要請した方がよいと判断する場合

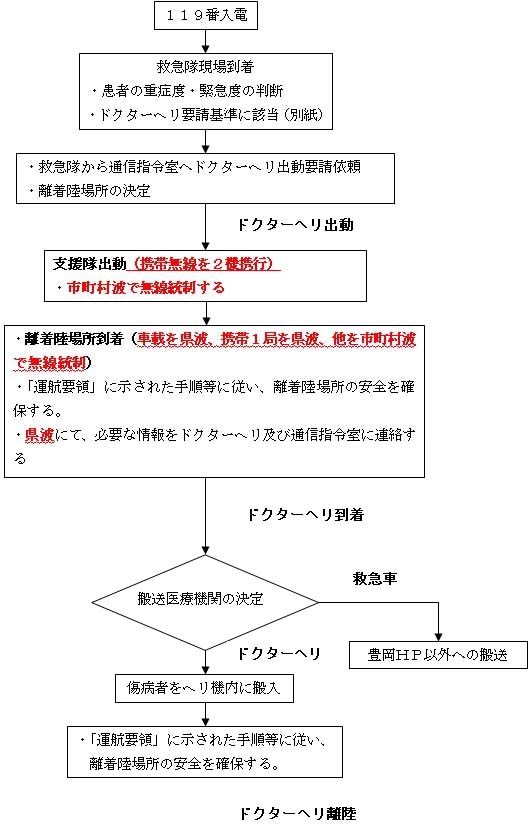

[別紙3]

[支援隊活動要領]

覚知内容からドクターヘリを要請した方が良いと判断する場合

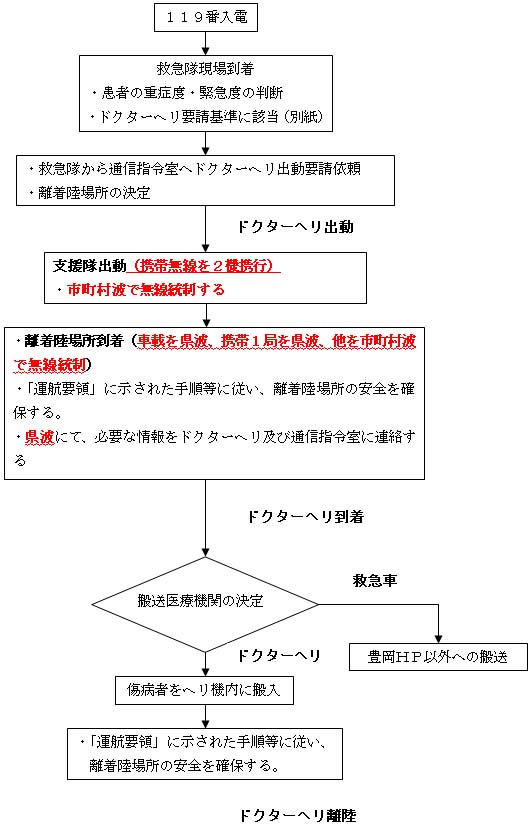

[別紙3―1]

[支援隊活動要領]

救急隊到着時、ドクターヘリ要請と判断する場合

[別紙4]

[通信指令室活動要領]

覚知内容からドクターヘリを要請した方が良いと判断する場合

※ 県警第1報内容 ・消防本部名 ランデブーポイント・ヘリ到着時刻 ・傷病者内容

※ 県警終了報内容 ・消防本部名 ランデブーポイント・ヘリ離陸時刻 ・搬送先医療機関名

[別紙4―1]

[通信指令室活動要領]

救急隊到着時、ドクターヘリ要請と判断する場合

※ 県警第1報内容 ・消防本部名 ランデブーポイント・ヘリ到着時刻 ・傷病者内容

※ 県警終了報内容 ・消防本部名 ランデブーポイント・ヘリ離陸時刻 ・搬送先医療機関名

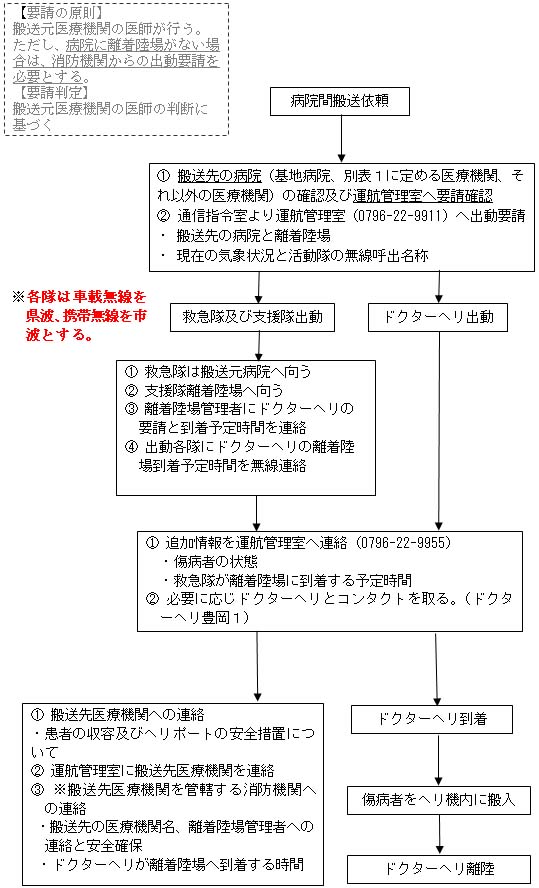

[別紙4―2]

[通信指令室活動要領]

病院間搬送の依頼があった場合

※消防機関への連絡は、基地病院へ搬送する場合と搬送先医療機関にヘリポートを有し医療機関が対応可能な場合を除く。

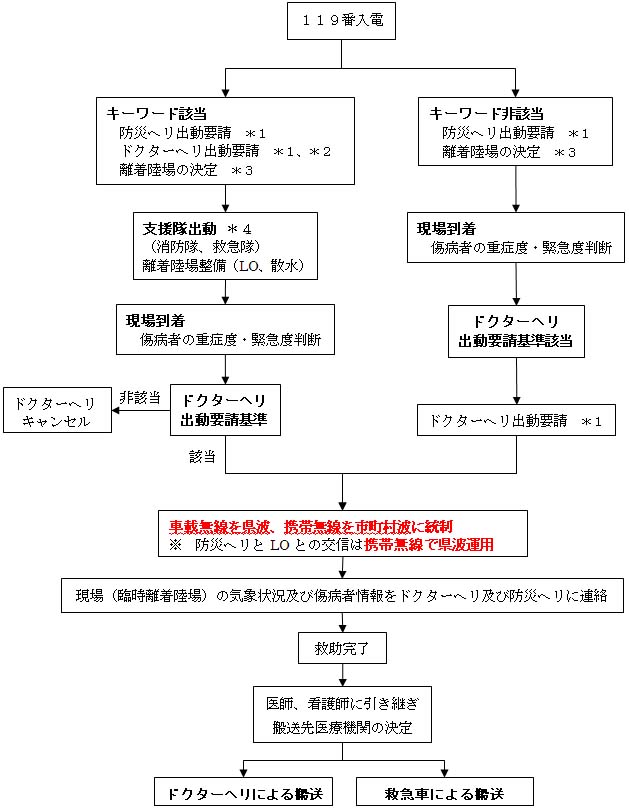

[別紙5]

[兵庫県消防防災航空隊連携時の活動要領]

*1 防災ヘリ及びドクターヘリが活動する旨を各運航機関へ連絡する。

*2 現場への出動については救助活動の進行状況により運行管理室と調整する。

*3 離着陸場の選定にあたってはヘリコプター2機が駐機することを考慮し、臨時離着陸場適地若しくは一辺が40m~50m以上ある散水可能な臨時離着陸場を選定する。

*4 支援活動については県防災ヘリ要請時の活動内容とし、散水の実施及び安全管理員、LOを配置する。

Hマークは1箇所表示し、各ヘリコプターの着陸場所については機長の判断による。